El científico en la galería de los espejos

José R. Dadon

Arte, ciencia y humanidades como aproximaciones diversas a la realidad. Una milenaria visión integral se desarticula en décadas de controversias

Objetivos diferentes, metodologías diferentes, terminología y estructuras formales también diferentes. Pareciera que en la cultura occidental, arte, ciencia y humanidades han definido campos bien delimitados y que se excluyen - o peor aún, se ignoran. En ocasiones aparecen intentos únicos, personales y equilibrados, como la obra integral de Leonardo da Vinci o, en nuestros días, los aportes de Douglas R. Hofstadter [1], que revelan cuántos puntos de contacto tienen esos campos entre sí y cuán fecundos son la interacción y el intercambio entre ellos.

Más allá de sus peculiaridades, las tres disciplinas constituyen intentos válidos de aproximación a la realidad. Coinciden en sus esfuerzos por interpretar y, sobre todo, por comprender las relaciones entre el hombre y aquello que lo rodea, y manifiestan la misma intención de establecer un legado para nuestros semejantes. Con sus propias limitaciones y virtudes, el artista, el científico y el humanista comunican representaciones sintéticas de aspectos parciales del conocimiento humano que contribuyen a formar nuestra imagen del universo, tan versátil y variada como los ojos que observan, pero ciertamente mucho menos compleja y multiforme de lo que es en realidad.

|

|

|

Verdaderos frescos primitivos, las figuras rupestres de Lascaux nos muestran los hábitos e imágenes más relevantes de la vida del hombre prehistórico. Nos revelan así mismo un increíble poder de comunicación que es hoy apreciado por diversas áreas de estudio de la realidad: las artes, las ciencias y las humanidades. Facetas aparentemente distintas pero que comparten una misma esencia, por ejemplo en el estudio de estos antepasados, tan lejanos en el tiempo y sin embargo tan magníficamente cercanos a nosotros. |

El arte, la ciencia y las humanidades tienen un origen común que reconocen pero no asumen, al menos no de una manera organizada e institucional. La transmisión del conocimiento adquiere formatos diferentes en cada época y en cada sociedad. Las pinturas rupestres del paleolítico eran, al mismo tiempo, representaciones simbólicas del universo físico, descripciones sintéticas de animales, registro verosímil de hazañas de caza y testimonio perdurable del poder del hombre, todas ellas funciones que atribuimos a diferentes esferas de la sociedad. Estas obras del hombre prehistórico son analizadas con similar interés por el arte, la antropología, la historia y la ecología, lo que constituye un reconocimiento implícito al origen común de estas ramas del conocimiento.

La separación entre arte, ciencia y humanidades en la civilización occidental fue un proceso gradual, durante el cual se delimitaron objetivos, ámbitos de interés y metodologías. En la actualidad, el conocimiento no es tratado como un bagaje completo e integrado; se favorecen en cambio la especialización y la fragmentación en áreas cada vez más excluyentes, tendencia que se profundizó en el siglo XX con la masificación y la profesionalización de las actividades relacionadas con el conocimiento.

La valoración social de las tres disciplinas fue cambiando a lo largo de la historia. En la época helenística, la educación de los nobles debía orientarse hacia aspectos teóricos y consistía casi exclusivamente en las artes liberales, mientras que los aspectos aplicados o meramente "mecánicos" eran considerados inapropiados para las personas cultas. Durante el Renacimiento, las humanidades surgieron como una verdadera fuerza que revolucionó las ideas, gracias al redescubrimiento de los ideales artísticos de la Antigüedad grecorromana. Por su parte, la revolución científica, que comenzó con la formulación del sistema copernicano en 1540, acentuó hacia el siglo XVII la aceptación del método científico como herramienta distintiva de las ciencias de la naturaleza. L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, de Diderot y D’Alembert no diferenciaba todavía de manera taxativa entre ciencias y humanidades; las ciencias sociales se definieron sólo en el siglo XVIII.

|

|

|

En la Conferencia Rede The Two Cultures and the Scientific Revolution, C. P. Snow se refirió a dos sistemas de referencia que coexistían con poco contacto entre sí, uno basado en las humanidades y otro en la ciencia. Aún hoy es difícil encontrar opiniones equilibradas sobre el papel que cumple cada uno de ellos en la sociedad. |

Este largo proceso de especialización estuvo jalonado por numerosos conflictos, algunos de los cuales son considerados paradigmáticos, como los originados por la teoría heliocéntrica, el juicio a Galileo o la teoría de la selección natural. El siglo XX ha sido pródigo en divisiones y situaciones conflictivas entre disciplinas e incluso en el seno de las mismas. Baste mencionar las concepciones fragmentarias que generan antinomias tales como ciencia pura o aplicada, prospectiva o explicativa, dura o blanda, de la naturaleza o del espíritu, humanidades o ciencias sociales, tecnología o ciencia. Estos debates son más o menos crónicos en las instituciones académicas y de promoción del conocimiento [2]; en Argentina recrudecieron en la década del 1990 [3].

Usualmente estos conflictos tuvieron un fuerte sello personal, tal el caso del debate entre C.P.Snow y F.R.Leavis. En ocasiones, fueron protagonizados por personalidades egocéntricas más interesadas en criticar usos, actitudes y méritos individuales que en discutir cuestiones medulares y detrás de esos episodios se escondieron pujas por el reparto de recursos económicos y humanos, especialmente en el seno de las instituciones relacionadas con la obtención de conocimiento, en las cuales suelen acumularse los cuestionamientos recíprocos. No ha existido, en todo caso, un esfuerzo deliberado y sistemático de integración, comprensión mutua o siquiera de acercamiento entre las tres disciplinas.

El avance de la ciencia y su aceptación por la sociedad

Thomas H. Huxley se quejaba de la escasa importancia que se brindaba a la ciencia en la educación universitaria de Gran Bretaña y propugnaba en 1880 una educación más equilibrada [4]. En 1959, C.PSnow seguía reclamando más espacio para la ciencia en las universidades. Según él, las instituciones académicas tenían poca relación con la actividad científica y tecnológica que posibilitara la revolución industrial.

|

|

|

Férreo defensor del darwinismo, Thomas H. Huxley (1825-1895) abogó por la importancia de la ciencia natural en la educación en Science and Culture (1880). Su fama como polemista residía no sólo en la fuerza de su argumentación, sino también en la elegante prosa que utilizaba para desarrollar sus exposiciones. |

Aunque habían aprovechado sus beneficios económicos, las universidades no contribuían con actividades creativas para retroalimentar la revolución que producía esa riqueza [5]. El peso de los científicos en la sociedad y sobre todo, en las instituciones de investigación y enseñanza, ha cambiado bastante en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad destinan a la investigación grandes cantidades de dinero y de recursos humanos - mucho mayores por cierto que las destinadas a las disciplinas otrora dominantes.

Es interesante analizar cómo mutó la imagen del científico a través del proceso de definición y delimitación de sus incumbencias. La literatura, los medios masivos de comunicación y las ciencias sociales han contribuido a formar esa imagen en igual o a veces en mayor medida que la obra de los propios científicos. Es curioso: la supervivencia del científico en la sociedad depende de los mismos sectores a los que suele enfrentar.

Personalidades y personajes

Muchos de los roles y responsabilidades que se asignan al científico son relativamente modernos. Empero, podemos encontrar algunos de ellos en personalidades destacadas del mundo medieval, como Averroes (Abul Walid Muhammad ibn Rusd, 1126-1198) y Maimónides (Moisés ben Maimón, 1135-1204). De amplia cultura, conocían varios idiomas y fueron autores de tratados que defendían el racionalismo como herramienta para la comprensión del universo. Gozaban de prestigio no solamente entre sus pares y en las cortes donde ejercían sus funciones, sino incluso entre el vulgo.

|

|

|

"Aparta de mí la tentación de que la sed de lucro y la búsqueda de la gloria me influencien en el ejercicio de mi profesión. Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre dispuesto a servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al justo y al injusto. (...) Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi amor por la ciencia". Maimónides defendió el racionalismo, fue un reconocido humanista y filósofo, escribió tratados de lógica y astronomía y gozó de una extraordinaria reputación como médico. |

Cuenta Maimónides en una carta que, como médico de la corte de El Cairo, debía estar allí todas la mañanas y si algún miembro de la corte estaba enfermo, su estancia se prolongaba hasta la tarde. Al regresar a su casa, largas filas de personas lo esperaban, "encumbradas y humildes". Los atendía hasta la noche, a veces hasta las dos de la madrugada: "Les hablo acostado sobre la espalda, porque estoy débil. Cuando cae la noche, a veces estoy demasiado fatigado para hablar."

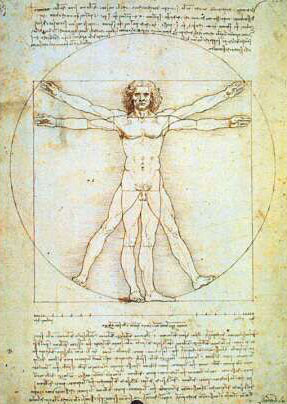

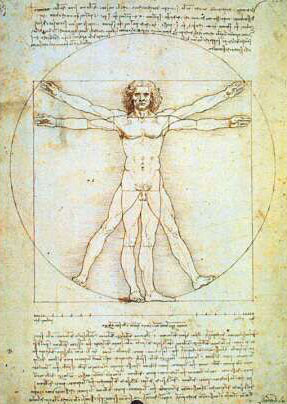

El florecimiento de las artes y de las letras durante el Renacimiento agregó responsabilidades al filósofo de la naturaleza. Una conjunción sumamente armoniosa de las tres disciplinas conformó la figura de Leonardo da Vinci (1452-1519), uno de los máximos (y también últimos) exponentes del conocimiento integral cuyo legado es síntesis y culminación de una época. Leonardo no sólo era un afamado pintor, arquitecto e ingeniero, también estaba interesado en la anatomía, la geología, la hidráulica y la meteorología.

Liberados de los protectorados, mecenazgos y entornos cortesanos de los siglos anteriores, con la revolución científica y la Ilustración, el rol social y la imagen pública de la ciencia se fueron definiendo más nítidamente. Las revoluciones contaron con los científicos como aliados, contribuyendo a modificar la concepción del universo en consonancia con los cambios en las estructuras sociales. En ese sentido, una progresión nítida conecta los nombres de Copérnico, Galileo y Newton.

|

|

|

Conjunción sumamente armoniosa entre arte, ciencia y humanidades, Leonardo da Vinci fue uno de los máximos (y también últimos) exponentes del conocimiento integral. |

Los ecos literarios de ese proceso no se hicieron esperar. El racionalismo científico era una voz dominante en la sociedad cuando Johann Wolfgang von Goethe terminaba su Fausto (1808). Goethe contaba con varios logros científicos pero su teoría del color lo había enfrentado con el más encumbrado hombre de ciencia de su generación, Isaac Newton. Ante el auditorio, Goethe-Fausto se presenta como un estudioso de la filosofía, la jurisprudencia, la medicina y la teología (es decir, los conocimientos más valorados por la sociedad) que no posee, sin embargo, bienes, honores ni crédito alguno. Pesimista respecto de las capacidades de la razón para gobernar la vida del hombre, desvía su atención hacia lo que previamente ha desechado, hacia lo irracional y lo oculto. Avanzado el drama, y una vez que Fausto ha tomado conciencia de su error, se le niega otra vez cualquier mérito a la Razón: son el Amor y la Fe quienes salvan al desdichado.

La demonización del científico

La cumbre del pesimismo romántico acerca del papel de la ciencia se halla sin duda en Frankenstein, o el moderno Prometeo (1818) de Mary Wollstonecraft Shelley, una de las ficciones más conocidas y también más maltratadas de la literatura universal. El doctor Víctor Frankenstein es un anatomista que, para comprender las causas de la vida, empieza por donde nadie lo ha hecho antes, es decir, estudia la muerte. En su juventud había leído las obras de Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, había buscado infructuosamente el elixir de la vida y la piedra filosofal e incluso, semejándose a Fausto, había intentado evocar a los diablos. Mary W. Shelley hace aquí hablar al científico honorable: "Dicen que Sir Isaac Newton ha confesado que sentía la impresión de ser una criatura que estaba juntando conchas junto al grande e inexplorado océano de la verdad". La cita, propia de un místico, está ubicada en medio de una secuencia de varios párrafos dedicados a las artes esotéricas, lo que sugiere una intención irónica de la autora más que un homenaje al reputado caballero inglés.

|

|

|

Más conocida por su versión cinematográfica, Frankenstein, la novela de Mary Shelley, encierra bajo su trama de horror una crítica de sorprendente actualidad sobre el papel de la ciencia en la sociedad humana. |

La vida de Víctor da un vuelco gracias a un profesor de química moderna que lo atrae hacia la ciencia, a la que se entrega de cuerpo y alma. En este punto, Mary W. Shelley enfatiza que, a pesar de sus aficiones del pasado, el protagonista cumple con todos los requisitos del racionalismo; al mismo tiempo nos prepara para entender su reacción posterior. Enuncia con detalle la imparcialidad de Frankenstein. Su padre había evitado cuidadosamente que de niño fuera impresionado con horrores sobrenaturales. Carecía de temores, nunca se había estremecido al oír un cuento fantástico ni había temido la aparición de un espíritu. La oscuridad y los cementerios no ejercían sobre él poder alguno. Establecido el punto, se llega al nudo del drama. Frankenstein se dedica a observar atentamente la descomposición que sigue a la extinción de la vida. Es luego de dedicar mucho esfuerzo a esa tarea cuando "de esa oscuridad surgió una luz... una luz tan brillante y maravillosa, pero tan sencilla que, mientras me quedaba aturdido ante la inmensidad de la perspectiva que iluminaba, me sorprendí de que, entre tantos hombres de genio que habían hecho sus investigaciones en el mismo campo, hubiera estado reservado solo para mí el descubrimiento de tan pasmoso secreto."

La ventaja de Víctor sobre sus predecesores ha sido una mente inquisidora y abierta, ningún juicio previo ha limitado la comprensión; sólo así puede interpretar correctamente lo que observa con tanta atención. Donde la alquimia y el ocultismo fracasaran, la ciencia y el racionalismo han triunfado. La moraleja de la historia es, sin embargo, muy distinta: "Aprenda de mí, si no de mis preceptos al menos de mi ejemplo, cuán peligrosa es la adquisición del conocimiento", escribirá Frankenstein al recordar esos momentos.

Una mente sin trabas permite comprender, pero también induce a actuar sin medir las consecuencias. La creación de Frankenstein, el mayor logro de su carrera, el mayor logro de toda la humanidad, una criatura viviente, es un enorme remedo que lo mira con ojos acuosos. Ninguna historia sobrenatural lo había conmovido, pero ante la vista de su obra, por primera vez en su vida siente horror, revelándose así sensible, irracional, finalmente humano. Desesperado, se aleja del laboratorio, se desentiende del ser que ha creado sin siquiera imponerle un nombre, tal es la condición de objeto bestial que le confiere.

A diferencia de lo que ocurre en el paraíso, este Adán no es amado por su creador. Al cabo de un tiempo, Víctor constata que la criatura ha huido. No siente entonces preocupación; por el contrario, su única reacción es de felicidad, se considera afortunado. Lo importante es descubrir ese complejo mecanismo de relojería que es la vida; el ser vivo resultante y su suerte posterior no le atañen, sólo le horrorizan.

El monstruo de Mary W. Shelley no es en realidad la criatura, el abominable engendro. El verdadero monstruo es el brillante científico, que se despreocupa de las consecuencias de su descubrimiento. Esta escena, escrita por una joven autora de dieciocho años, es la anticipación de la pesadilla moderna, pesadilla que cobraría aterradora vigencia un siglo más tarde.

Es interesante analizar la simplificación y la reelaboración que sufrió la novela en el cine, y en particular, Frankenstein (1931) y La novia de Frankenstein (1935), dos títulos de James Whale que transformaron a la criatura en un icono moderno del terror. El nombre de Frankenstein terminó siendo popularmente atribuido a la criatura y, acorde con la imagen del científico que predominaba en esa época la amoralidad del creador fue desdibujada, pasando a ser directamente un personaje malvado.

La canonización del científico

Acorde con su importancia cada vez mayor en la sociedad moderna, a fines del siglo XIX y principio del siglo XX la imagen del científico adquirió proporciones ciclópeas. Los descubrimientos e inventos que posibilitaron la revolución industrial generaron una sensación de asombro y maravilla respecto de las bondades de la ciencia y la tecnología. Thomas A. Edison (1847-1931), A. Graham Bell (1847-1922), los hermanos Wright, H. Ford (1863-1947) y muchos otros ingenieros, físicos e inventores aficionados conformaron una vanguardia tecnológica que cambió radicalmente las estructuras productivas de la sociedad y popularizó la ilusión del progreso indefinido.

|

|

|

"Es necesario afirmar que la creencia en las generaciones espontáneas ha sido una creencia común a todas las épocas, universalmente aceptada en la antigüedad, más discutida en los tiempos modernos y, sobre todo, en nuestros días. Esta es la creencia que vengo a combatir. (...) Dado que hace solamente dos siglos se podían escribir semejantes barbaridades sobre este tema, ¿qué importancia tiene la permanencia de esta creencia a lo largo de todas las épocas?, ¿qué importa que los nombres de los que la han defendido de palabra o a través de sus escritos sean Epicuro, Aristóteles o van Helmont?" Con la teoría de los gérmenes como causa de enfermedades, Louis Pasteur promovió un enorme esfuerzo internacional de investigaciones médicas que aún hoy continúa. Considerado héroe nacional, recibió reconocimientos en todo el mundo. |

A este desfile de magos de la tecnología, que al mismo tiempo podían ser hombres prácticos y empresarios, se le sumaron médicos y químicos cuyas esfuerzos combinados contribuyeron en gran medida a hacer posible la vida cotidiana en los ambientes hacinados e insalubres de la nueva sociedad urbano-industrial. Este nuevo Olimpo estaba formado por los investigadores y médicos que en todo el mundo desarrollaron, difundieron y aplicaron la teoría microbiana de la enfermedad. E. Jenner (1749-1823), R. Koch (1843-1910) y en particular, Louis Pasteur (1822-1895) fueron inmortalizados por las aplicaciones médicas de sus descubrimientos, trascendiendo los ámbitos puramente académicos. De la mano del higienismo y la salud pública, se produjo así la canonización del científico ya no sólo como Héroe nacional, sino como Benefactor de toda la Humanidad.

La fantasía científica

La masificación de la cultura y los medios de información jugaron un papel muy importante en la consolidación de la imagen progresista de la ciencia. Las ficciones literarias difundidas a través de los periódicos y los folletines por entregas colaboraron con la difusión de sus expectativas y sus logros. Las novelas de Jules Verne son un ejemplo destacado y perdurable de optimismo tecnológico. Sus personajes fueron concebidos como pintorescos ejemplos de la lucha del hombre contra la naturaleza. Poseían extensos conocimientos, eran rigurosos en sus métodos y sobre todo, eran valientes aventureros. Las grandes expediciones del siglo XIX fueron la fuente de inspiración de Verne, perfectamente a tono con las dimensiones colosales que tenía la ciencia como motor del progreso y la modernidad.

En Viaje al centro de la Tierra (1864), Otto Lidenbrock es un célebre profesor visitado y consultado por Humboldt, Becquerel y otros muchos notables de su época, a pesar de ser un excéntrico que metódicamente tira de las hojas de los esquejes para acelerar su crecimiento. Lidenbrock emprende un viaje peligroso a las entrañas de la tierra, en el transcurso del cual no toma muestras ni busca piedras preciosas. Le basta el conocimiento, su único propósito es grabar su nombre en una roca del centro de la Tierra (es decir, probar su teoría). Interesa destacar que Lidenbrock tiene un Virgilio que lo guía hacia el infierno volcánico: Arne Saknussemm, un alquimista que ha dejado señales de su paso previo.

Impey Barbicane, presidente del Gun-Club de Baltimore, realiza el primer viaje espacial, pero el verdadero tema de De la Tierra a la Luna (1865) es la "demostración" de que dicho viaje es posible. En Veinte mil leguas de viaje submarino (1869-1870) el capitán Nemo, apoyado en la superioridad tecnológica que ha logrado desarrollar, libra una guerra personal contra la sociedad humana. Su odio, sin embargo, no se extiende al Profesor Aronnax, cuya labor científica lo transforma en un alma gemela.

|

|

|

El viaje a la luna, una aspiración muy antigua de la humanidad, como lo testimonian las leyendas populares. Desde Cyrano de Bergerac en adelante, diversos escritores se ocuparon del tema, proporcionando visiones acorde a las expectativas y posibilidades de su época. También el cine, ya desde sus inicios, se ocupó de esta fascinante posibilidad, como en Viaje a la Luna (1902) de Georges Mèliès. |

En la sociedad industrializada, la tecnología no sólo era asunto de ingenieros y científicos. Phileas Fogg hace su apuesta en La vuelta al Mundo en ochenta días (1873) porque confía en la puntualidad de los ferrocarriles y los paquebotes, que traen progreso y también aventura a su rutinaria y bien calculada vida de millonario inglés. Aunque no todo resulte tan sencillo como lo esperaba, Fogg gana la apuesta porque no sólo la tecnología, sino también la naturaleza, están de su parte.

En el otro extremo, H.G.Wells prolongó la estirpe de genios malditos en La isla del Dr. Moreau (1896). Moreau es un cirujano indiferente al dolor que producen sus experimentos, lo considera un vestigio de bestialidad que debe extirparse. Asemejándose a los humanos, los seres-bestias creados por él resultan más perturbadores por las similitudes que por las diferencias. El narrador escapa de la isla, sólo para descubrir que las personas racionales y manifiestamente libres de la tiranía de los instintos le resultan tan aterradoras como las bestias que ha dejado atrás.

Las historias con base científica, dedicadas a narrar las consecuencias futuras del progreso tecnológico, originaron un género popular dentro de la literatura fantástica conocido como ficción científica o, más vulgarmente, ciencia ficción. En sus vertientes más extremas (hard science fiction o ciencia ficción hiperrealista), los personajes están poco definidos y su rol en la trama deriva fundamentalmente de su profesión (técnico, investigador, astronauta). El verdadero protagonismo es concedido aquí a los aspectos tecnológicos y en torno a ellos se desarrolla el argumento. Uno de los representantes más característicos de esta línea es Arthur C. Clarke, autor de clásicos como 2001: Odisea del espacio (1968) y Cita con Rama (1973), que cuenta con gran cantidad de adeptos, especialmente entre físicos e ingenieros.

El auge de este género, publicado en colecciones de bolsillo de bajo costo (conocidas como pulps) ha contribuido a la difusión de la ciencia y a la comprensión de las posibilidades de la tecnología. De hecho, los relatos sobre viajes espaciales predispusieron favorablemente al público soviético y al norteamericano para apoyar el esfuerzo que ambos países realizaron durante la carrera espacial. En ese sentido, el optimismo y la confianza en la tecnología que caracterizaron a las décadas de 40 y 50 han cedido paso a una creciente desilusión y la hard science fiction está sufriendo desde hace algunas décadas un retroceso frente a variantes más críticas del género.

|

|

|

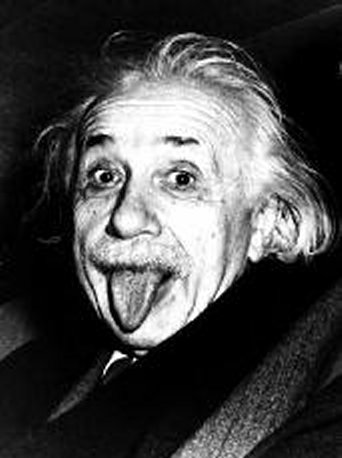

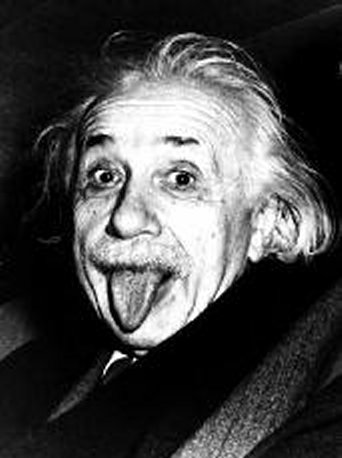

"Me he transformado en un especie de Rey Midas, excepto que, en vez de volverse oro, todo se transforma en un circo". Albert Einstein tuvo una intensa actuación pública, participando no sólo de debates científicos sino también en la defensa de causas políticas, sociales e incluso artísticas. |

La colección de imágenes populares del científico no estaría completa sin la figura de Albert Einstein (1879-1955), quien a lo largo de toda su vida cultivó una imagen de gran exposición pública, matizada con escritos de índole no exclusivamente científicos, pronunciamientos y actuación directa en momentos históricos muy complejos. Gracias a él, la imagen popular del científico se movió desde la ciencia aplicada y la medicina, hacia la ciencia pura y la física. Su melena despeinada ha sido reiteradamente utilizada en caricaturas, comics, cortometrajes de animación y largometrajes de ficción, tornando la imagen del científico tan reconocible para el ciudadano común como lo eran Arlequín o Pierrot para el espectador de la Comedia dell’ Arte.

El científico analizado por las ciencias sociales y los medios de comunicación masiva

La concepción individualista del científico que lleva a cabo innumerables experimentos en la soledad de su laboratorio o que duerme debajo de la mesa de trabajo para no desperdiciar el tiempo tiene un indudable atractivo, tanto para el imaginario popular como para la ficción narrativa. Sin embargo, bastante diferente es la imagen que surge del análisis llevado a cabo por las ciencias sociales. El científico actual es un profesional que realiza su labor a cambio de un salario y que está inmerso en un sistema de adquisición de conocimiento que compite con sistemas similares formados por miles de científicos en todo el mundo. Esta visión del científico como integrante de grupos humanos con comportamiento fuertemente corporativo resulta bastante similar a la correspondiente, por ejemplo, al jugador de fútbol o al ejecutivo de una empresa multinacional. Es interesante destacar que en esa imagen ya no están a la vista las motivaciones altruistas e idealistas. También han desaparecido casi por completo las responsabilidades acerca de las consecuencias de su investigación, que en este esquema corresponden a los niveles superiores del sistema en el cual trabaja.

La imagen del científico corporativo comenzó a aparecer en la literatura hace algunas décadas, en general asociado a connotaciones negativas. En la novela El doctor Arrowsmith (1925), Sinclair Lewis describe la larga transformación de un estudiante en médico consagrado a la investigación. Martin Arrowsmith admira al profesor Max Gottlieb, un inmunólogo émulo de Koch y Pasteur. Su imagen ha perdido el carácter sacrosanto de principios de siglo. A diferencia de Barbicane, y hasta del mismo Nemo, Gottlieb no es el perfecto caballero sino un misántropo, soberbio e intolerante con quienes no comparten su interés. El recorrido vital de Martin y de su profesor le permiten al autor confrontar una variedad de tipos característicos. Desfilan así desde el médico rural hasta el cirujano plástico de la clínica de lujo, desde el científico corporativo que trabaja para la seguridad social o que investiga para contener una epidemia, hasta el investigador que desarrolla patentes para los grandes laboratorios. En el trayecto, Lewis ataca al mercantilismo, honra al científico todavía benefactor y concluye la ficción alejando a Martín Arrowsmith de una vida confortable pero banal para conducirlo de regreso al laboratorio, convertido en un renovado Gottlieb.

La mordaz novela Más verde de lo que creéis (1947) de Ward Moore, un clásico para los lectores de fantasías científicas, critica duramente la falta de controles en las estructuras corporativas relacionadas con la ciencia y sus productos. En esta novela, un descubrimiento revolucionario (una planta que crece rápida e ilimitadamete) es vendido a domicilio. Al vislumbrarse el desastre que causará semejante organismo, una comisión investigadora increpa a quien lo ha descubierto, la señorita Francis, recriminándole que haya trabajado en soledad, para su propio beneficio, en vez de hacerlo junto a "verdaderos hombres de ciencia", altruistas e incapaces de actuar movidos por la codicia. La respuesta de Francis no se hace esperar. ¿Acaso esos bellos ideales se practican en los institutos académicos, que usan sus fondos para atraer jugadores para los equipos atléticos? ¿O en los centros de investigación, donde los secretos son compartidos por consorcios internacionales que estrangulan la producción aumentando los precios? De cualquier manera ya es tarde. La humanidad y el planeta entero sucumben finalmente bajo los tallos de la nueva especie.

La imagen del científico que sobrevuela los medios de comunicación masiva, aun siendo sumamente esquemática, refleja los cambios introducidos por la estructura corporativa. El eterno enemigo de Superman, el calvo Lex Luthor, ha sido caracterizado desde la década de 1940 como un científico dedicado a dominar el mundo. Con el relanzamiento de la saga en 1985, Luthor ya no es más el solitario genio trabajando en su laboratorio, sino el dueño de una gigantesca corporación que produce tecnología de punta, vende armamento sofisticado y realiza experimentos genéticos que le permiten ser trasplantado a otro cuerpo obtenido por medio de clonación. El cine también ha incorporado estos cambios y está aumentando la tendencia a mostrar a los científicos desempeñándose en el seno de sistemas corporativos, tal como ocurre en La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton (la novela es de 1969; la versión cinematográfica, de 1971) y en Contacto (1997) sobre la novela homónima de Carl Sagan (1985).

Las imágenes corporativas de la ciencia se refuerzan con el reconocimiento a los aportes colectivos en la entrega de los premios Nobel, y también a través de la difusión de conflictos tales como el ocurrido entre los equipos de L. A. Montagnier y R. C. Gallo por la prioridad en el descubrimiento del virus del SIDA, o la carrera entre el consorcio público Proyecto Genoma Humano y la empresa privada Celera Genomics, o la comercialización de técnicas de clonación. Es probable que a medida que se sucedan acontecimientos de este tipo, la imagen pública del científico benefactor, desinteresado e idealista, termine quedando confinada exclusivamente a la literatura.

Reflejos para el futuro

El largo camino que definió la metodología y delimitó el ámbito de competencia de la ciencia generó al mismo tiempo divergencias y distanciamientos paulatinos del resto de las disciplinas del conocimiento humano. Las controversias pueden haber sido una fase necesaria en el proceso de especialización y profesionalización, pero no deberían conducir a la fragmentación y a la incomprensión recíproca. El conocimiento humano es, sin duda, un proceso integral.

Las imágenes que proyecta la ciencia sobre la sociedad y la valoración social que recibe el científico son dispares e incluso contradictorias, ya que se forman no sólo a partir de la actividad de los propios científicos, sino también a través de las ciencias sociales, la literatura, el cine y los medios masivos de comunicación.

Coexisten en el imaginario popular gran variedad de modelos -históricos o ficticios-, desde el benefactor de la humanidad hasta el científico perverso, desde Frankenstein y Moreau hasta Einstein y Pasteur. Esta disparidad constituye un toque de atención acerca de la percepción popular de los resultados de la ciencia que ni los gestores de los sistemas de promoción del conocimiento ni los mismos científicos deberían desoír. En esa galería de espejos deformantes, de ellos depende en última instancia cuál será la imagen que prevalecerá.

[1] Véase en particular Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle (1987) y también la sección fija Methamagical Themas de la revista Scientific American.

[2] Véase por ejemplo C. P. Snow (2000). Las dos culturas, con introducción de Stefan Collini. Ediciones Nueva Visión: Buenos Aires (original publicado en 1959); G. Sarton (1998). The History of Science and the New Humanism (with Recollections and Reflections by R. K. Merton). Transition Books: New Brunswick (original publicado en 1962); G. Bugliarello (2002). A New Trivium and Quadrivium. 2001 Sigma Xi Forum Online Proceedings (

http://www.sigmaxi.org/meetings/archive/forum.2001.online.tri.shtml)

[3] Véase por ejemplo el Editorial de Ciencia Hoy, volumen 6, número 32, año 1996.

[4] T. H. Huxley (1880). "Ciencia y cultura". En: El escarabajo sagrado y otros grandes ensayos sobre la ciencia (M. Gardner, compilador). 1986. Salvat: Barcelona.

[5] C. P. Snow (2000). Las dos culturas, con introducción de Stefan Collini. Ediciones Nueva Visión: Buenos Aires (original publicado en 1959).