|

|

|

|

Título: Conjunción inesperada: el tránsito de

Venus y el cinematógrafo

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

·

Abstract ·

Resumen |

|

|

|

|

Volver a la página principal |

Abstract

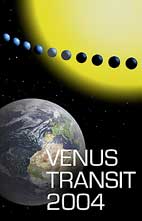

A rare astronomical event has just arrived to an end. On

the 8th of June, 2004, Venus’ black disc transited in front of the Sun for the

first time in 122 years. Curious inhabitants of the beginning of the XXI

century, we all were the first living witnesses of this peculiar event.

From our location in South America, the observation

was not that easy. We could hardly catch more than half an hour of the show,

when Venus took away its thick cloud veil and let its silhouette be seen, after

getting in the spotlights of the Sun. Our hard time was nothing, however, compared

with the avatars suffered by many intrepid travellers of long past centuries.

They travelled to the four corners of the world, showing unheard imagination to

try and observe this magnificent event. History will never stop surprising us;

it was unexpected then to find that one of these characters, together with his

invention originally tailored to make chronophotography out of Venus in

transit, gave the first push towards the birth of cinematography.

We want to tell you all now what we learned. Our own

experience in observing the transit of Venus is about to begin: a short

traveller’s log across the blue backdrop on which Venus flirts in front of the

Sun.

Resumen

Un raro fenómeno

astronómico acaba de terminar. El 8 de junio de 2004 el disco oscuro de Venus

transitó frente al Sol por primera vez en 122 años. Habitantes curiosos de los

albores del siglo XXI, fuimos los primeros testigos en vida de este evento

singular.

Desde nuestra

ubicación en América del Sur, la observación no fue de las más simples. Apenas

pudimos rescatar media hora del show en el que Venus retiró su espeso velo de

nubes y dejó entrever su silueta, al ser sorprendida por el Sol. Nuestros

contratiempos, sin embargo, nada fueron comparados a los avatares que debieron

vivir muchos intrépidos expedicionarios de siglos pasados. Ellos recorrieron

mar y tierra poniendo a toda marcha su maquinaria inventiva en servicio de la

observación de este maravilloso evento. La historia no deja de sorprendernos, y

fue curioso descubrir que uno de estos personajes, con un invento destinado

originariamente a cronofotografiar un tránsito de Venus, dio pie al nacimiento

del cinematógrafo.

La historia que aprendimos, ahora se la contamos a ustedes. Nuestra propia experiencia de observación la presentamos en las líneas que aquí comienzan: un breve diario de viaje por el mar azul que sirvió de telón de fondo al flirteo de Venus frente al Sol.

Desarrollo

El 8 de junio último,

millones de personas de diferentes países alrededor del mundo pudieron apreciar

la silueta de Venus frente al disco solar, evocando a quienes en 1882 habían

sido los últimos testigos de este raro fenómeno.

Un tránsito de Venus es, en cierto sentido, similar a

un eclipse de Sol pero donde es el planeta Venus el que cumple el rol de la

Luna. Sin embargo, se trata de un eclipse extremadamente parcial, ya que el

ángulo que forma el disco de Venus en el cielo es 32 veces más chico que el de

En cuanto a la

observación, cabe aclarar que el fenómeno se desarrolla en forma diferente

dependiendo del lugar desde donde se lo presencie. La variación reside

principalmente en tres factores. El primero, es el momento del día en que se

desarrolla el evento, pues como el tránsito completo dura sólo unas seis horas

hay regiones de la superficie terrestre que permanecen en la oscuridad de la

noche durante todo el evento. Los usos horarios: son éstos en fin de cuentas

los que determinan si en un dado lugar será posible observar todo el tránsito,

parte de él o perdérselo completamente.

El segundo factor

importante en la observación es el que surge de las diferentes latitudes en las

que se ubican los observadores, que ocasiona cambios en la perspectiva. En

lenguaje técnico esta variación se conoce con el nombre de paralaje y no es muy

diferente del efecto que conocemos todos cuando, al colocar el pulgar entre

nuestros ojos y una pared lejana, vemos “saltar” a derecha e izquierda nuestro

dedo al cerrar intermitentemente cada uno de los ojos. Por ello, en el

hemisferio Norte –donde se ubica la península Ibérica– se vio la silueta oscura

de Venus principalmente en la mitad inferior del Sol; mientras que en el

hemisferio Sur –donde viven quienes escriben estas líneas– se vio esta silueta

en la parte superior del astro.

|

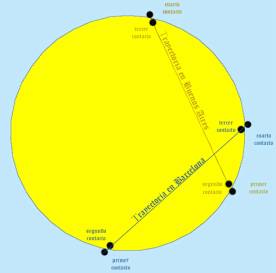

Esquema comparativo de las

trayectorias aparentes de Venus durante el tránsito del 8 de junio último,

observadas desde Barcelona y desde Buenos Aires. Cabe aclarar que en la ciudad

de Buenos Aires no se pudieron apreciar los dos primeros momentos de

contacto, por hallarse el Sol debajo de nuestro horizonte. Las trayectorias

fueron calculadas con el programa astronómico Redshift. |

Podríamos

entonces pensar que la imagen se invierte cuando cambiamos de hemisferio, pero

decir eso sería simplificar demasiado: después de todo, en el Polo Norte se

pudo seguir todo el tránsito del pasado mes de junio, mientras que el Polo Sur

no gozó ni un sólo minuto de este magnífico evento. Esto último nos hace pensar

que quizás las diferentes estaciones son un factor importante también. (El 8 de

junio es primavera en el hemisferio Norte y otoño en el hemisferio austral.) Y

en efecto así es. La inclinación del eje terrestre con respecto al plano imaginario

que la Tierra describe alrededor del Sol, es el responsable de que existan las

cuatro estaciones, de que el Norte –y no el Sur– estuviese más expuesto al Sol

en el momento del tránsito y que por ello las zonas boreales fuesen las más

favorecidas en la observación.

Las condiciones

meteorológicas propias de cada lugar entran entre las consideraciones que

siguen en importancia a la hora de planificar una observación astronómica. Por

ejemplo, la frecuencia de días nublados para la correspondiente época del año

–o incluso la probabilidad de lluvias, que pueden arruinar un equipo si no se

toman los recaudos necesarios–, la diafanidad del cielo e incluso la presencia

de la bruma matinal, este último, un factor sumamente importante si el evento

ocurre al amanecer, como veremos que fue nuestro caso. De este modo, las

mejores ubicaciones para observar el tránsito del mes de junio pasado fueron

zonas de clima seco, como pueden encontrase en Medio Oriente y en el desierto

del Sahara, por ejemplo. Las zonas de clima húmedo, sobre todo aquellas en las

que el tránsito se desarrolló al amanecer, tuvieron las condiciones menos

favorables de visibilidad.

Sabemos –y

pudimos vivirlo en carne propia durante nuestra observación– que los efectos

negativos provocados por la bruma matinal son, entre otros, el ensanchamiento

lateral de la esfera del Sol y un contorno difuso para los astros. Esto

dificulta claramente la observación de los momentos exactos en los que comienza

o termina el ingreso o egreso de la sombra venusina por el disco solar,

momentos en los que se tocan los contornos de ambos discos y que en la jerga

astronómica se denominan los cuatro “contactos”.

Todos estos

factores ya descriptos determinaron que en

Conociendo estas

adversidades, comprendimos que la planificación de la observación debía hacerse

con cuidado y un tiempo prudente previo al evento. En un primer momento

habíamos planeado observar el tránsito desde la costa, pero las probabilidades

de precipitaciones nada despreciables y el carecer de una carpa rígida que nos

protegiera de ellas nos hicieron cambiar de parecer, ya que si llovía el

material podría dañarse gravemente. Incluso pensamos en la ironía de una

situación –posible, por cierto– en la cual el horizonte estuviese despejado y

el Sol brillara con fuerza, pero que nosotros, en lugar de estar observándolo

con placer, nos encontrásemos corriendo bajo una lluvia torrencial sobre

nuestras cabezas...

Por todo esto,

decidimos buscar un punto de observación al reparo. El problema que surgió

entonces fue descubrir que las costas de la ciudad están muy edificadas y que

precisaríamos de un lugar elevado para sortear estos nuevos obstáculos. Entre

las pocas posibilidades disponibles –y por unanimidad– nos decidimos por el

domicilio particular de uno de nosotros (el del profesor y su familia) que

cumple con todos los requisitos mencionados: un departamento de ubicación

cercana a las orillas del río, en el último piso de un edificio alto emplazado

en una zona mayoritariamente de casas bajas y que cuenta con un balcón cubierto

orientado en dirección noreste (¡hasta casi parece un anuncio inmobiliario!).

El paso siguiente

fue determinar las formas en las que intentaríamos observar el tránsito. Aparte

de poder seguirlo a simple vista con unos anteojos protectores (como los que se

usan para los eclipses solares), las alternativas eran: proyectarlo sobre una

superficie blanca, utilizando un telescopio sin filtro, o mirar por el ocular

del telescopio directamente, usando un filtro solar. El poco tiempo de

observación con que contaríamos no justificaba emplear ambos métodos, ya que se

perderían minutos preciosos durante la instalación y remoción de los

accesorios.

Nuestro grupo

contaba con un telescopio Meade y un amigo, Leonardo Pellizza, nos facilitó el

filtro solar que necesitábamos. Junto a Mariano Mayochi, docente de escuela

media y estudiante de Física que también participó en nuestra observación,

compramos los adaptadores para el aparato fotográfico. Así pues, estábamos ya

listos para tomar imágenes directas del tránsito de Venus. Decidimos entonces

que, llegado el gran momento, colocaríamos el filtro sobre el objetivo del

telescopio y observaríamos por el ocular directamente, alternando con la toma

de fotografías.

Y finalmente

llegó el tan esperado día del tránsito. Durante la madrugada de la Argentina

(aproximadamente a las 7:20 hora oficial española) la silueta de Venus

ingresaba al disco solar. Unos veinte minutos más tarde sucedía el segundo

contacto, cuando el Sol aún se encontraba por debajo de nuestro horizonte.

Durante horas Venus se paseó delante del Sol sin que nosotros pudiéramos

presenciarlo, hasta que a las 7:55 hora oficial argentina los primeros tenues

rayos de luz asomaron por el horizonte en una fría mañana de otoño, habiéndose

perdido ya unas cinco horas y media del tránsito. Fue a partir de ese momento

que, preparados con telescopio y cámara fotográfica, pudimos observar el pasaje

del planeta de la más bella de las diosas del Olimpo sobre el disco solar.

Delante de varios

cientos de aficionados madrugadores de la ciudad, Venus efectuó sus dos últimos

contactos: aproximadamente a las 8:13 y 8:32 de nuestros relojes (mientras que

se produjeron aproximadamente a las 13:05 y 13:24 hora española). Como

explicamos antes, las diferentes ubicaciones de los observadores –de España y

de la Argentina, por ejemplo– resultaron en variaciones notables, no sólo en la

posición de la imagen de Venus sobre el Sol, sino también en los tiempos en los

que el pequeño planeta cruzó el limbo solar (cinco husos horarios no significa

que haya cinco horas entre los respectivos contactos).

Durante la

observación, tomamos nota de los momentos de los dos últimos contactos –que

escribimos en el párrafo anterior– para contrastarlos con las predicciones

provistas por diversas fuentes de difusión. Nuestra determinación de cada

contacto no fue muy precisa por las condiciones ya descriptas, que, a pesar de

ser adversas, nos posibilitaron observar la mayoría de los más de treinta

minutos que nuestra situación geográfica nos ofrecía. Durante la observación

tomamos doce fotografías; sin embargo, sólo en dos de ellas es posible

distinguir claramente la silueta de Venus.

Algunos probamos

también a observar a simple vista –con los anteojos especiales– en aquellos

instantes en los que otros integrantes del grupo estaban abocados a la

observación con el telescopio y tomaban fotografías. Pero el intento fue

infructuoso, ya que la intensidad de la luz al amanecer no era suficiente como

para distinguir la silueta de Venus. En un primer momento, además, no pudimos

sacar provecho del filtro solar ya que la espesa bruma matinal debilitaba en

tal modo los rayos solares que, con filtro instalado, no distinguíamos los

contornos.

|

Fotografía del último tránsito

de Venus del 8 de junio de 2004 tomada por los autores. Se usó una cámara

Yashica FX-3 2000 y un filtro solar (cortesía de Leo Pellizza) montado sobre

un telescopio Maksutov-Cassegrain Meade ETX-125. La velocidad de la toma fue

de 1/1000 con película ISO 100 (Bajo Belgrano, Capital Federal, Buenos Aires,

Argentina). |

Pero a medida que

el sol fue subiendo y despejándose el cielo, pudimos utilizar el filtro y

efectuar las tomas; una de éstas ilustra este documento. Para fotografiar el

tránsito, no utilizamos el ocular del telescopio sino que –previamente–

retiramos el objetivo de la cámara fotográfica y adosamos ésta a la culata del

telescopio. Este último cuenta con un interruptor que dirige la imagen hacia el

ocular o hacia la culata, alternadamente, según se necesite para observar

directamente o tomar fotografías. De esta manera pudimos contar con el aumento

necesario como para que el disco solar completo cupiera en el marco de la

imagen, distinguiendo claramente la ubicación de Venus.

Las condiciones

para observar este último tránsito –tanto en comodidad como en su difusión e

interés masivo– fueron muy distintas a las que tuvieron que soportar los

observadores de tránsitos anteriores.

Antes del

tránsito del 8 de junio pasado, sólo seis eventos similares se habían producido

desde la invención del telescopio (en los años 1631, 1639, 1761, 1769, 1874 y

1882). Hoy sabemos que fueron pocos los observadores que siguieron los eventos

del siglo XVII. En cambio, en el siglo siguiente y armados de las ideas del

célebre Edmond Halley, astrónomos expedicionarios –entre los que contamos al

capitán James Cook en Tahití– recorrieron los siete mares buscando zonas de

buena visibilidad.

Es agradable

pensar que nuestra búsqueda de un lugar adecuado para la observación del último

tránsito quizás haya emulado –en una escala mucho menor, por supuesto– los

dolores de cabeza que estos intrépidos viajeros han debido sufrir en sus

odiseas científicas. Algo agradable de pensar, pero exagerado, sin lugar a

dudas. Estas dificultades pueden ejemplificarse con la experiencia de uno de

estos viajeros, Guillaume Le Gentil, que fuera enviado a Pondicherry, en el sur

de la India, para realizar la observación del tránsito del 3 de junio de 1769.

Escribe Le Gentil: “Yo había viajado más

de 10.000 leguas; parecía que había

cruzado semejante extensión de tierra, exiliándome de mi tierra natal, solo

para ser el espectador de una fatal nube que vino a posarse en el preciso momento

de mi observación… estuve más de dos semanas singularmente desalentado y casi

no tuve el coraje para tomar mi pluma y continuar mi diario…”.

En ese entonces,

el tránsito de Venus era un medio fundamental para el cálculo de la distancia

entre

|

Imagen comparativa de los tránsitos de Mercurio y de Venus. Fotomontaje realizado por Hartmut Winkler a

partir de fotografías tomadas por él mismo con una cámara Philips

ToUcam 740pro desde Alemania. |

En cuanto al cálculo específico de la unidad

astronómica, una duda que podría surgir es: ¿por qué no se pensó en utilizar el

tránsito de Mercurio, en lugar del de Venus, como medio alternativo para

calcularla? Después de todo, los tránsitos de Mercurio ocurren con una

frecuencia mucho mayor (más de diez por siglo). Teniendo esta ventaja –y como

único punto de comparación con el tránsito de Venus, ya que son los únicos dos

planetas que se encuentran entre

Los tránsitos de Venus (al igual que los de Mercurio)

son sólo posibles cuando nuestro planeta se halla en el lugar donde se cortan

los planos de las órbitas de

|

Serie de imágenes tomadas por Mauro Auteri y Floriano Paglia, del Observatorio

Astronómico Schiaparelli, de Varese, Italia. Fueron obtenidas con una Webcam

ToUcam Pro, SC 203mm a f/10. La figura ilustra el efecto de la gota negra

durante el último tránsito de Venus, en el tercer contacto. |

Los observadores

del siglo XVIII descubrieron serias limitaciones en la precisión de las

observaciones que habrían de comprometer el cálculo de la unidad astronómica.

Entre éstas, estaban la difracción en los telescopios y la distorsión

ocasionada por la atmósfera terrestre. También había otros problemas, más

relacionados con la condición humana, como la agudeza visual, el tiempo de

reacción y la coordinación ojo-mano (para el cronómetro). Sin embargo, la

dificultad que más los sorprendió fue el efecto llamado “gota negra” que consistía

en una distorsión de la silueta oscura de Venus en los momentos justos del

segundo y tercer contactos (internos), cuando Venus termina su inmersión y

cuando está a punto de comenzar su emersión, respectivamente. En esos momentos

clave para la medición, el círculo negro del planeta y el fondo negro del cielo

parecían deformarse y unirse por medio de un filamento borroso. Hoy se sabe que

ese efecto es real y que se debe a la forma en que dos gradientes de brillo se

suman: basta guiñar un ojo, mirar hacia una superficie brillante distante y, a

pocos milímetros del otro ojo, unir lentamente el pulgar y el índice. Este

efecto impedía cronometrar adecuadamente el tiempo.

Para las observaciones del siglo XIX se plantearon dos

posibles soluciones a estas dificultades. Una de ellas seguía apostando al ojo

humano, armado del telescopio para contrarrestar su pequeña recepción lumínica

y permitir el aumento de la imagen. Esto fue acompañado además de un

entrenamiento intensivo de los observadores. La otra solución planteada fue el

empleo de un nuevo instrumento para registrar series de imágenes nunca antes

aplicado en el ámbito de la astronomía oficialmente: la cronofotografía. El

primer y mayor exponente en este camino fue Jules Janssen con su revólver

fotográfico, también llamado simplemente “el Janssen”.

El astrónomo francés Pierre Jules Janssen fue un

reconocido “cazador de eclipses” de su época y más tarde el fundador del

Observatorio de Meudon, al sur de París. Un científico de talla, Janssen, ya en 1868 había descubierto el Helio, primer gas noble

–aislado luego por Sir William Ramsay en 1895– estudiando el espectro de la luz

solar durante un eclipse. Hasta el tránsito de Venus, nunca había utilizado la

fotografía en términos astronómicos, pero dadas las condiciones para la

observación del tránsito de 1874, pensó que con ella se podría acumular la luz

en un mayor “tiempo de exposición” y obtener resultados más precisos.

Ya desde 1867 –con la máquina de escribir– se disponía

de un medio práctico para escribir rápido y prolijo. Quizás inspirándose en

ella, el astrónomo tuvo la idea de crear un artilugio mecánico con el cual

poder registrar una secuencia rápida de imágenes: así nació su revólver

fotográfico. Su iniciativa fue acompañada por un apoyo incondicional del

gobierno francés, que le permitió realizar una expedición a Japón, más

específicamente a Nagasaki, victima años más tarde de otro logro de la ciencia

moderna: la bomba atómica.

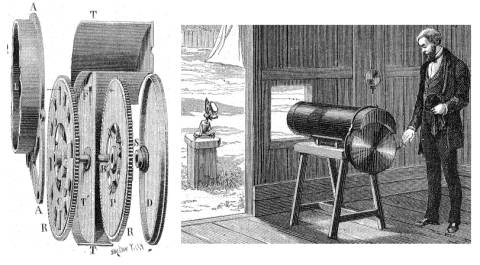

|

A la izquierda, se muestra

un esquema del mecanismo utilizado por el revólver fotográfico. A la derecha,

vemos un grabado de Janssen usando su aparato en Japón en 1874, en ocasión del

primer tránsito de Venus del siglo XIX. En esta imagen se puede observar la

disposición del espejo exterior y del “revólver”. Ambas imágenes aparecieron en la revista francesa |

El Janssen fue el

primer aparato estrictamente cronofotográfico. Este revólver utilizaba dos

discos y una placa sensible, el primero con doce orificios (obturador) y el segundo

con uno solo, sobre la placa. El primero daba un giro completo cada 18

segundos, de modo que cada vez que una ventana del obturador pasaba delante de

la ventana del segundo disco (fijo), la placa sensible se descubría en la

porción correspondiente de su superficie, formándose una imagen. Para que las

imágenes no se superpusieran, la placa sensible giraba con un cuarto de la

velocidad del obturador. El tiempo de exposición era de un segundo y medio. Un espejo en el exterior del aparato reflejaba el movimiento

del planeta hacia la lente que estaba localizada en el barril de este revólver

fotográfico, basado en el popular revólver Colt. Recordemos que en 1835, Samuel

Colt había diseñado una pistola con un cilindro giratorio que contuviera varias

balas, que podrían ser despedidas por un solo barril.

El Janssen

utilizaba el método del daguerrotipo,

que consiste en una placa metálica de plata expuesta a yodo gaseoso, a

partir de la cual se forma –en la

superficie de la placa– yoduro de

plata que es fotosensible. Luego de la exposición a la luz, se revelaba la

imagen con vapor de mercurio y se removía el exceso de yoduro de plata con una

solución de sal común. El daguerrotipo surgió a partir de los experimentos

del joven empresario Louis Daguerre, que en 1835 realizó el descubrimiento

fundamental que daría forma al primer método práctico de obtener fotografías.

A pesar de todos los esfuerzos en la mejora de las

técnicas fotográficas, el revólver de Janssen no obtuvo los resultados

esperados para el tránsito de Venus de 1874. Las imágenes que produjo eran

difusas y distorsionadas, de modo que un observador terminaba siendo más

preciso en sus mediciones. Quizás su futuro inmediato no estaba en la

astronomía después de todo sino, como veremos, en su gran aporte posterior al

desarrollo del cinematógrafo.

|

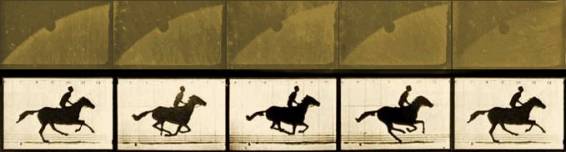

Paralelismo entre la secuencia del movimiento de un caballo y el

tránsito de Venus, este último registrado en una placa de prueba para el

evento de 1874. (La adaptación de las imágenes superiores es cortesía de Leo

Alesandro. Abajo se muestra una secuencia tomada de “Attitudes of animals in

motion” de 1881 de E. Muybridge.) |

En el boletín de

En la misma

época, el fisiólogo Etienne-Jules Marey concluía que el caballo tendría durante

un momento de su galope las cuatro patas en el aire. De aquí que el millonario Charles Villiers Standford -fundador de la universidad que lleva su nombre- realizara una apuesta de 25.000 dólares a favor de

esta observación y contratara para probarlo al inglés Eadweard Muybridge. Este

será el primero, en 1878, en conseguir registrar el movimiento de seres vivos,

mediante un método con 12 cámaras fotográficas ubicadas en serie, reproducirlo

e incluso proyectarlo.

Sin embargo el

tiempo de la proyección no se correspondía con el tiempo en el que había

sucedido la acción real, ya que los intervalos entre las fotografías no eran

regulares (a diferencia de lo que se daba con el Janssen, cuyos intervalos sí

lo eran). Además, el punto de vista de cada toma era distinto; no se estaba

reconstruyendo la acción desde la óptica de un observador, sino desde el de una

cámara que acompañara al sujeto -lo que hoy llamaríamos un travelling-

y en el que, en cada foto, la acción tiene un punto de vista distinto.

Inspirándose en

el inglés, Marey logró solucionar estos problemas con su fusil fotográfico de

1882, que tomaba 12 fotos pequeñas sobre una placa circular, con una exposición

de 1/750 de segundo cada una y a intervalos regulares. La mejora del invento de

Marey sobre el Janssen fue que la imagen era captada por una –aún frágil– placa de vidrio, de modo que ya no utilizaba el poco

práctico daguerrotipo, reduciéndose el tiempo de exposición. Llegamos así a

la primera filmadora, aunque ésta guardaba ciertas diferencias fundamentales de

concepción con las filmadoras posteriores: las imágenes obtenidas tenían como

objetivo descomponer el movimiento para su estudio y no para su proyección; por

otro lado, al ser obtenidas sobre un disco de vidrio, la duración de la acción

que se podía registrar era necesariamente muy breve.

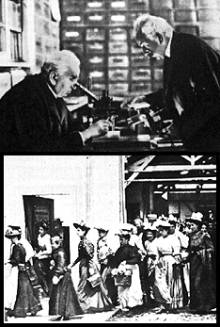

|

Fotografía de los hermanos Lumière trabajando

en su estudio (panel superior). Abajo, fotografía del film Salida de los obreros de la fábrica

Lumière. |

En mayo de 1891, Thomas

A. Edison presenta el kinetoscopio, invención que utilizaba rollos fotográficos

–fabricados

por George Eastman, creador de la compañía Kodak, desde 1884– en vez de fotos aisladas. Esto solucionó las

limitaciones que tenía el invento de Marey. Sin embargo, Edison no apostó al

potencial interés de la proyección pública, por lo que no fue conocido como el

creador real del séptimo arte.

A partir de este

invento y de las técnicas para proyectar dibujos animados, Louis Lumière

concibe en una noche de insomnio el mecanismo de uña, sistema más sencillo para

el avance intermitente de la película perforada. Su hermano Auguste, en sus

memorias, nos recordará este episodio al escribir “Mi hermano, en una noche,

inventó el cinematógrafo”.

El 28 de

diciembre 1895, los hermanos Lumière hacen la primera presentación pública de

su invento, proyectando la película Salida de los obreros de la fábrica

Lumière en el sótano del Grand Café des Capucines, a pasos de la ópera de

París. Se cuenta que sólo asistieron 33 personas, entre estas Georges Méliès.

Luego de un par de días, la gente hacía cola a la espera de la siguiente

función. Su éxito fue formidable y permitió a los hermanos Lumière montar su

propia productora cinematográfica. Uno de los primeros sujetos filmados en este

estudio fue, casualmente, Janssen.

Nuestro encuentro con Venus fue breve pero su recuerdo nos acompañará por mucho tiempo. Nos brindó la oportunidad de realizar un trabajo grupal bien organizado y de llevarlo a cabo con éxito. Pero quizás lo más interesante de este evento astronómico único que nos tocó vivir, fue descubrir que los tránsitos de este bello planeta despertaron la imaginación de muchos pioneros, se trate de intrépidos navegantes o de científicos e inventores, y que la energía que unos y otros volcaron en su estudio los llevó a concebir los elementos precursores de la cinematografía. Con este invento concluye entonces una serie de investigaciones científicas –astronómicas en sus inicios– que signó al siglo XIX, y que abrió las puertas a un nuevo arte que se convertiría en el modo de expresión del siglo XX.

|

|

Referencias

European Southern Observatory (ESO)

Le Conservatoire numérique

des Arts & Métiers (CNAM)

Sitio web Sunearth

de la NASA, mantenido por Fred Espenak.

Revista Sky and Telescope, números desde

febrero 2004 a junio 2004.

Flammarion, Camille: Astronomie Populaire,

C. Marpon y E. Flammarion, Paris, 1880.

Sicard, Monique: Passage de Vénus. Le

Revolver photographique de Jules Janssen, Etudes photographiques N* 4 (mayo

1998).